碳源怎么选?碳源投加量怎么算?

碳源是可为污(废)水生化处理系统的微生物生长代谢提供营养物的含碳元素化合物。碳源分为单一碳源和复合碳源,单一碳源是只含有一种有效碳源成分的碳源。复合碳源是由两种或两种以上的有效碳源成分组成、有效碳源成分之间须兼容且无化学反应、不存在安全风险的碳源。

一、碳源的技术要求

碳源作为微生物生长代谢及污水处理中的核心物质,其技术要求需从成分质量、生产工艺、产品稳定性、理化指标、安全性五大维度严格把控,以确保其高效、安全、可持续应用。

1.成分质量:符合国家标准,源头保障安全

2.生产工艺:先进技术,绿色制造

3.产品稳定性:无后续反应,长期可靠

4.理化指标:精准控制,适配需求

5.安全性:多维度防护,确保无忧

6.应用场景适配:因地制宜,优化选择

二、常用碳源选择

碳源的选择需结合污水处理工艺需求、碳源自身特性、经济性及操作性等多维度综合判断,核心目标是为微生物提供高效、稳定、经济的碳营养,同时减少运行风险。

1.明确工艺需求:基于微生物代谢目标

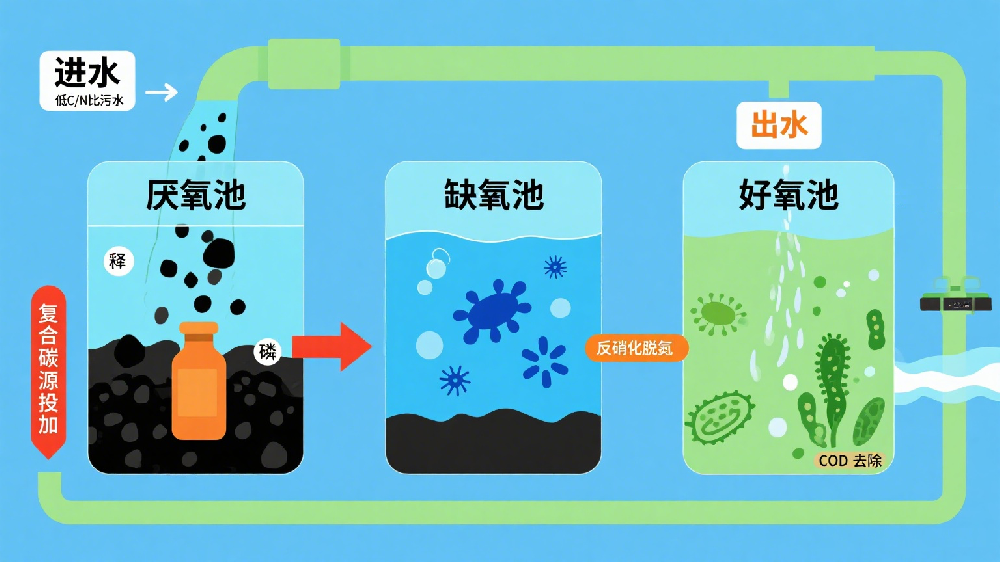

不同生化处理工艺对碳源的需求差异显著,需优先匹配核心处理目标(如脱氮、除磷、污泥活性维持等):

脱氮工艺(反硝化):反硝化细菌需碳源作为电子供体,将硝酸盐(NO₃⁻ -N)转化为氮气(N₂)。此时需选择可生化性高、易被反硝化菌利用的碳源(如乙酸钠、甲醇、复合小分子有机酸等),且需满足 C/N 比(碳氮比)要求(通常理论值为 5:1,即每去除 1g NO₃⁻-N 需 5g COD 的碳源)。

除磷工艺:聚磷菌在厌氧段需碳源合成聚 β- 羟基烷酸(PHA),需选择快速生物可降解碳源(如挥发性脂肪酸 VFA),此时短链有机酸(如丙酸、丁酸)或含 VFA 的复合碳源更优。

污泥活性恢复:当污泥活性低(如 SVI 异常、沉降性差)时,需补充营养全面的碳源,复合碳源(含糖类、氨基酸、有机酸等)因能提供多样化营养,更利于微生物群落恢复。

2.对比单一碳源与复合碳源的特性差异

维度 | 单一碳源(如甲醇、乙酸钠、葡萄糖) | 复合碳源(如多种有机酸+糖类、市政污泥水解液等) |

成分与营养 | 仅含1种有效成分,营养单一,可能导致微生物群落单一化。 | 含2种以上兼容成分(无化学反应),营养更全面,可支撑多样化微生物。 |

稳定性 | 受单一成分特性限制,易受环境影响(如甲醇低温时溶解度下降,葡萄糖易导致污泥膨胀)。 | 多成分协同,抗冲击负荷能力强(如低温、高盐环境下仍能稳定供碳)。 |

可生化性 | 差异大:乙酸钠可生物性极高,甲醇次之,葡萄糖需水解后利用 | 通常通过复配优化可生物性,兼顾快速利用(如有机酸)和持续供碳(如缓蚀糖类)。 |

经济性 | 单价差异大,但可能因营养单一导致额外成本(如需补氮磷) | 单位COD成本可能略高,但因营养全面可减少其他药剂投加,综合成本更低。 |

安全性 | 部分存在风险(如甲醇易燃易爆,需特殊储存;葡萄糖易滋生杂菌)。 | 成分经筛选兼容,无化学反应,安全性更高(如液体复合碳源不易燃、易储存。) |

3.关键辅助因素:经济性、操作性和安全性

经济性:需考虑单位有效COD成本,同时考虑运输、储存、溶解等隐性成本。

操作性:优先选择溶解度高、易投加的碳源。液体碳源(如乙酸钠溶液)可直接泵送,操作简便;固体碳源(如葡萄糖粉末)需溶解设备,增加操作步骤。

安全性:避免选择易燃易爆(如甲醇)腐蚀性强或易产生二次污染(如投加过量导致出水COD升高)的碳源。复合碳源因成分可控,更易规避安全风险。

三、碳源投加量计算思路

碳源投加量需基于“处理目标需求”“现有碳源不足量”及“碳源有效COD含量”计算,核心是确保微生物获得足够碳营养,同时避免浪费或过量。

1.明确核心计算依据:以脱氮为例的理论公式

碳源投加量的核心是补充“现有碳源不足”,以反硝化脱氮为例,计算公式如下:

所需补充碳源的 COD 总量 = (目标去除氮量 × 所需 C/N 比) - 进水中可利用碳源 COD

目标去除氮量:需去除的氮通常指总氮(TN)或硝酸盐氮(NO₃⁻-N),计算公式为:目标去除氮量 = 进水氮浓度 × 处理水量 - 出水氮目标浓度 × 处理水量。

所需 C/N 比:理论上反硝化需 C/N=5:1(即 1g NO₃⁻-N 需 5g COD),但实际中因碳源利用率、其他微生物消耗(如好氧菌),需提高至 6-8:1(低温、高盐环境下可更高)。

进水中可利用碳源 COD:指进水中能被微生物直接利用的碳(如BOD₅或可生物降解COD),需通过检测确定(不可直接用总 COD,因部分 COD 不可生物降解)。

2. 换算为实际碳源投加质量:需考虑碳源的有效 COD 当量

不同碳源的 “有效 COD 含量”(即 1g 碳源相当于多少 g COD)不同,需将所需 COD 总量换算为碳源实际投加质量:

碳源投加质量 = 所需补充碳源的 COD 总量 ÷ 碳源的 COD 当量

总结

碳源选择需 “按需匹配”:优先根据工艺目标(如脱氮、除磷)筛选碳源类型(单一或复合),结合经济性、安全性及微生物适应性确定最终方案;投加量计算需 “理论打底 + 实际修正”,基于 C/N 比和碳源 COD 当量算出基础量,再通过出水水质、污泥活性等数据动态调整,最终实现高效、经济的污水处理效果。

售前咨询专员

售前咨询专员